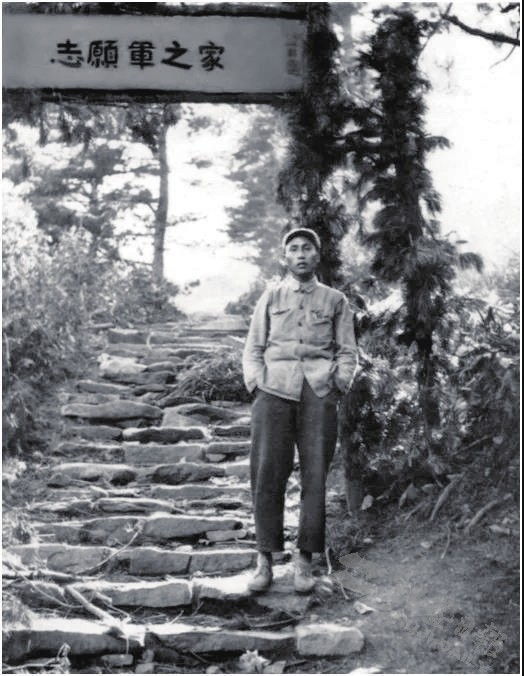

杨石毅(1926.9-2010.10.06)男,汉族,浙江诸暨大唐街道上余村庄余霞自然村人,1944年6月入伍,同年11月加入中国共产党,离休前任中国人民解放军陆军第二十军军长兼党委书记。

■杨石毅 著

杨少华 整理

在整理父亲的书籍、文稿时,我偶然发现了一本红色笔记本,是一篇有关抗美援朝乾磁开战斗的报告文学作品。虽然纸页已经泛黄,字迹也有些模糊,甚至还缺失了一页,但不影响作品的连贯性和真实性。说起乾磁开战斗,父亲曾写过多篇通讯体文稿,他在战场上写的《阵中日志》,被中国人民革命军事博物馆收藏,并定为“一级文物”;在纪念抗美援朝战争胜利十周年期间,他写的通讯报道《古土水受降记》被《解放军报》刊用。

乾磁开战斗,是一场以子弹对炮弹、以单一军种对诸军(兵)种、以血肉之躯对洋枪利炮的不对称战争。为了全方位、多角度地还原这场战斗,父亲克服了他作为高小生、文化水平不高的弱点,尝试着以报告文学的形式将它呈现给读者。

我是这篇报告文学的第一个读者。记得孩提时,父亲曾向我讲述过志愿军在朝鲜的战斗故事,从此便在我幼小的心里,播下了一颗革命英雄主义的种子。如今,当这段历史随着文字再次呈现在我的眼前,我仿佛又身临其境,被志愿军英勇顽强的牺牲精神所感染,眼眶也湿润了……为了能真实完整、淋漓尽致地将志愿军将士在三千里江山上的甜与苦、荣与耻、生与死呈现给后来人,我以自己在军校所学的军事知识和后期查阅的历史资料为基础,尽可能用当代的语言,对这部报告文学作品稍作完善,并将其命名为《冰湖血战》,以此来铭记这场战争。

新中国成立后,父亲所在的部队正在上海罗店进行攻台训练,准备完成解放台湾的神圣使命……因朝鲜战争爆发,美国打着联合国的旗号,纠集了十六个国家的联军,越过三八线北进,将战火烧到鸭绿江边,动摇东北亚的和平与稳定。1950年10月7日,父亲随部队在上海南翔车站装载,实施铁路输送,途经山东邹县,于11月11日下午在吉林辑安车站卸载。战士们整了整行装,抖落长途车运的一身疲惫,按照上级命令,他们营必须在11月25日前赶到乾磁开地域,参加第二次战役。他们无暇观赏朝鲜人民军艺术团在站台上的慰问演出,便匆匆跨过鸭绿江,奔赴前线,嘴里哼唱着前苏联卫国战争时期的著名歌曲《共青团员之歌》:“我们再见吧,亲爱的妈妈,请你吻别你的儿子吧!再见吧,妈妈!别难过,莫悲伤,祝福我们一路平安吧……”

他们在朝鲜向导的引导下,顶着零下40多度的严寒,克服后勤保障极度匮乏的困难,实施战役穿插、雪地行军、昼伏夜出,行进在狼林山脉……于11月27日仓促应战,闪击乾磁开,得手后在乾磁开地域构成对内对外正面,断敌退路,阻敌增援,达成了战役部署。

28日下午,美海军陆战第1师德赖斯代尔特遣支队奉命从咸兴出发,途径古土水,增援下碣隅里被围之敌。该师的名号对中国人来说并不陌生。1900年八国联军攻打北京时,其中的美国军队就是该师;1945年二战结束后,他们干涉中国内政,在天津、青岛等地登陆;1946年7月的“安平事件”和12月强奸北大女学生的“沈崇事件”,也是该师所为;他们还是朝鲜战争爆发后在仁川登陆的第一波次部队。这支部队号称美军中的王牌,有着“美利坚之?!钡摹懊烙保ň?00多年来,从未吃过败仗。其一支作战分队进至乾磁开地域后,却被我父亲所在的部队——志愿军第179团1营(欠3连)围困于此。2连与敌正面接触,战斗打得异常残酷激烈,该连政治指导员丁国田身先士卒,为全歼敌军流尽了最后一滴血;副连长寿志高带领3排7、8班利用乾磁开一侧的小高地不断地实施阵前出击,与敌展开白刃格斗;华永林、宣清法、陈相荣、王书云、罗金山、陈隆书、罗正予、苗其业、石岩松、刘志泉、徐忠启、包永金、张照、李沛善……27位勇士最后全部阵亡。父亲以细腻的笔法重现了27位英雄在世的最后瞬间。他们不愧是最杰出的中华儿女,三千里江山啼血的金达莱至今仍在诉说着他们忍饥寒、有血性、敢牺牲,战场拼杀时惊天地、泣鬼神的战斗精神。

当时,敌我双方的战斗处于胶着状态,我的父亲——副教导员杨石毅适时地向营长张宝坤、教导员沈灿建议采用我军的传统战法,展开政治攻势,瓦解敌军。他们利用被俘美军人员向围困之敌喊话,劝其投降。经过几轮斗智斗勇的较量,最后达到了不战而屈人之兵的目的,迫使被困的240名敌军放下武器,向我志愿军投降。179团第1营以阵亡27名勇士的代价取得了志愿军在朝鲜战场上一个军政全胜的经典战例。

■杨少华

杨少华,1976年12月入伍,中共党员,曾在空降兵某团服役,1981年2月由战士晋升为排长,副连长,毕业于信阳陆军学校参谋专业。1984年5月调往参战部队,历任步兵某团副连长,连长,团作战训练股股长等职,1988年10月退出现役。

1985年1月15日奉命带领一个加强排扼守老山战区最前沿、最危险的142号阵地。打退了越军2个步兵营对142号阵地实施多路、多方向、连续不间断的向心攻击……牢牢守住了阵地。被战士们誉为老山前线的“将门虎子”。

一

天刚刚破晓,南面响过一阵枪声。太阳已悄悄爬上了山岗,大地还蒙在厚实的雪被里,甜睡着。除了锹镐磕碰冻土的声音,一切都是安安静静的。

1950年11月28日。

朝鲜。

严寒的季节。

凛冽的北风呼嚎着,使劲地往战士的棉衣缝里钻,被风卷起的冰粒,直向战士们脸上刺去。寒冷,在猎猎风中耀武扬威,存心欺侮这些保暖装备极差的战士。但是,打在战士们脸上的冰粒,就像打在火烫的铁块上,立即蒸腾成一股股气体,消散掉了。热气从每一个战士的领口里冒出来,衬衣早被汗水渗透,大家手不歇镐,正在顽强地挖着冻土,连话也顾不上说。冻土硬得像石头一样,每下去一镐,都会遇到顽固的抵抗——把镐头顶回来??纯此舶桑∫惶醢肴松畹慕煌ü翟谡绞康慕畔鲁こ隼戳?,并且还在很快地向前伸展着。

一个面孔白净的小战士直起腰来,他细长眉毛下的大眼睛,向山坡下慢慢地溜了一转:凸起的两条明晃晃的钢铁自南向北伸展过去,那是铁道;往前,横躺着一条白皑皑的公路;再往前,地势降低,是一条冰雪覆盖的通往长津湖的河床;最后,一座高大的雪山挡住了视线,就看不见了。于是,他又把视线转回到公路上:一间孤零零的小屋依着一棵苍劲的古松,仿佛小小孩童在伞下躲雨。稍变换视角,这棵古松又像一个坚定的哨兵,守卫着这个山沟,而小房子恰是他的哨所。当年,这所房子准放着凉水叫过路人歇凉呢!

“徐忠启,你又在演王孝和啦!”一个战士头也不抬地说。

他向那战士笑了一下,没有搭腔。扮演王孝和还是上半年的事,那时,徐忠启刚从团文工队调到连里,副教导员杨石毅编了一个话剧叫《不死的王孝和》,准备在解放后的第一个“五·一”劳动节演出。在确定谁演主角的时候,人们不由分说地指上了徐忠启,还把他称作“老演员”呢。自从上海解放,听到了王孝和跟反动派英勇斗争的故事后,徐忠启就一直深深地敬仰着这位无产阶级的不屈战士,现在要自己扮演王孝和,能演得像吗?于是他跟杨石毅说:“副教导员,演王孝和我不够格!”说实在的,当时他还不是青年团员,他觉得自己除了在父亲手下学的一点飞针走线的裁缝手艺,还是个啥也不懂的毛孩子呢。

“不够格就边演边学呗,这是大家的期望?!备苯痰荚彼怠L烁苯痰荚钡幕埃熘移粜睦锖龅匾涣?,就应承了下来:“好!我一定要像个王孝和!”

演出的时候,台下的巴掌虽然鼓得挺响,可是他知道自己没有演好。不过他没有灰心,此后“一定要像个王孝和”这句话经常在他脑子里出现,并且每一次都给他带来勇气和力量。不久,他光荣地加入了青年团,现在已是党员发展对象了。入朝的时候,他这样想过,王孝和是跟资本家斗的,如今,我入朝也是跟资本家斗,而且是跟世界上第一号资本家——美帝国主义斗。副教导员说过,我们革命战士,就是要打倒资产阶级,消灭资本主义,建设共产主义。现在敌人送上门来了,嗬!不趁机揍他个干脆、彻底、全部、干净,还等到什么时候?最后,那句话又在他脑子里出现了:“一定要像个王孝和?!笨墒歉詹旁趺此底约河衷谘萃跣⒑土四??徐忠启打趣地回了那战士一句:“戏还没开场呢!”紧接着,从兜里掏出副竹板,呱嗒开了:

“哎!乾磁开,真不赖,三面环山像麻袋,铁劳,草劳,心脏劳,(分别指构筑工事的铁锹、制作掩体的麻袋以及消灭敌人的谋略)好把鬼子引进来,二连同志扎袋口,管叫他有来没有回。”

徐忠启的竹板像一颗火星落在干草上,“嘭”一下把大家引着了,沉寂的阵地当即活跃起来。

“敌人怎么干了一下不来了呢?”一个战士顺手攥了一团雪,一面嚼着一面说。

“美国人就是无用!”八班长陈相荣操着浓重的新昌口音说,“装备比乌龟壳硬,可胆量比乌龟还小,碰还没碰着就把头缩回去了。”

“美国人?。〕吮亲颖任颐歉?,其他什么都不比我们高呗?!闭饩浠笆谴哟蠹业牟嗪蠓酱吹?,把同志们全引笑了。

同志们回过头来,只见战壕上立着一个人:中等个儿,方盘脸型,皮肤白里透红,两眼乌亮有神;穿一身半旧棉军衣,挎一支短柄三八枪;左腰挂两对手榴弹,右腰别一只饭包,长得精明强悍,穿得整齐利索,咧嘴一笑,上唇边一粒黑痣飞舞着,叫人感到亲切,觉着温暖。他不是别人,正是营部通信班长杨锡林。

战士们见了杨锡林,一个个都拉着推着把他拽下战壕来。这时,工事里的温度忽然升高了,大家亲热地围着杨锡林,用尊敬的眼神注视着他,一声不响,专等杨锡林说话。八班的江西老表陈隆书,拿指头朝杨锡林的腰眼上捅了一下,装了一个鬼脸,用一种热切的眼神望着杨锡林。

通信班长杨锡林这时很了解战士们的心情,不知是故意回避同志们关切的话题呢,还是因为要保守秘密的缘故,他的话总是没有点到战士们的心坎上。为了引开大家视线的包围,他把手搭在七班长的肩膀上,旁若无人地只顾按照自己的思路说下去:

“美国人我早就看透了,说他是脓包还嫌嫩呢。十四岁那年我在上海学做生意,经常在外白渡桥看到这些花旗兵,横挎着枪,哭丧着脸,好像家里死了人。把他的肮脏身子朝我们的桥上一靠,还不让我们中国人从自己的地方过呢。当时我就想:中国的地方为什么要叫美国人占着!气得真想揍他几拳。只怪当时胳膊细,拳头小。现在呀,呵呵!”说着他握紧拳头,朝七班长肩膀上使劲搥了一下。这一拳头要是打在旁人身上,准会打得他哇哇叫,可七班长个子结实,这一下像搥在石头上一样,纹丝不动。八班长只是按了下肚子说:“省着点力气打鬼子吧!”

这时,从战壕北面过来一瘦高个,他就是这个连的指导员丁国田,一个二十出头的政治工作者。他踏着沉稳的步子,一面走,一面说:“可是他们对手无寸铁的朝鲜人民倒显得挺有本事呢?!?/font>

这一说,战壕里又沉默了,战士们又拿起锹镐,叮叮当当使劲地挖了起来,而且那磕碰声比之前更响了,这声音里还有个别仿佛是故意敲出来似的。

二

战士们不会忘记刚过鸭绿江的第二天晚上,月光反射在镜面般的公路冻土上,整支部队急速而静默地向南挺进。天将拂晓的时候,先是一阵浓烈的焦味,向战士们迎面扑来,紧接着就在前面出现了冲天的烟火,映红了半个夜空,而敌人的飞机还在狂轰滥炸。指导员说出了大家的心愿:“二连的,跑步跟上!”一双双已经跑了七十多里路的腿,瞬间犹如离弦之箭般,朝烟火方向飞奔而去。

这是朝鲜北部临江的一座美丽城市——江界。不久前,还是人口稠密热闹非凡的地方,如今只剩下一堆废墟和断壁残垣。战士们冒着呛人的烟火,踏着火烫的断砖碎瓦,立即投入到紧张的搜救工作中。徐忠启清楚地记得,当他越过了一道坍塌的围墙,走进一个燃烧着的院子(实则是堆废墟)的时候,看见一个中年妇女拿着一柄烧烂了的锄头在瓦砾堆上耙着,神情显得异样的镇定,但一见了徐忠启,忽然蹒跚地奔上几步,浑身瘫软地倒在徐忠启身上,哇哇地哭开了。尽管她抽噎到泣不成声,徐忠启却仍听清了这位大嫂在说些什么:“志愿军同志……”他一声不吭,把大嫂扶在一块大石头旁边,就用手去扒那堆瓦砾。瓦砾把手烫焦了,可徐忠启什么也没感觉到,一直到他抢出一个面目全非的小孩子尸体时,他才觉得浑身在燃烧,而心比手烧得更痛……如今这一切,似乎比当时还清晰地呈现在他眼前。他一声不响,右手伸进贴心的上衣袋里,慢慢地取出一张方方正正的纸头来,双手捧给指导员,指导员紧紧地握住了徐忠启的手。

通信班长紧上几步,从指导员的肩膀看过去,“决心书”几个字映入他的眼帘。那字是紫黑色的,在雪光映照下静静地发亮。杨锡林急忙抓起徐忠启的右手,看了一下沾有血迹的小指说:“看你,也不包一下,这只指头最重要,等会儿手榴弹弦怎么拉???”说着,从口袋里取出一截纱布,替徐忠启包扎起来。徐忠启顺从地站在杨锡林旁边,投射出敬慕的眼光,心想:人家说他靠打仗吃饭,这话到底不假,看,多有经验!

“指导员同志,一号首长跟营首长在前面看地形?!毖钗忠幻嫣嫘熘移粝感牡匕?,一面跟丁国田说。他向前面看了一阵,又道:“看,他们来了。”

大家都自动地整了一下服装,迅速站成一列队形。此时,一群人从山下走上来了,为首的是个肩宽腰圆的大个子,人还没有到,铜钟似的声音先传来了。

“同志们,你们好??!”

“首长好!”大家心情欢畅起来,一下忘记了队列,向大个子首长围了上去。

还是小个子七班长先开口:“团长同志,敌人怎么还不来呀!”

“在祖国快要吃中饭了,还不来!”七班的老表着急了,同时想起了吃饭——自从入了朝,部队没有实实在在地吃过一顿饭,特别是中饭。现在呢,说实在的,除了拂晓时每人吃了两个土豆,还什么也没有下过肚。

团长咧开大嘴响亮地笑了起来,那声音震得旁边小树直掉积雪。他一只手叉着腰,一只手挥动着:“同志们,到了朝鲜还怕没有仗打吗?告诉大家,这回钓的是条大鱼——美国王牌陆战一师?!被耙舾章?,同志们就骚动开了,相互间交换了几个兴奋的眼神。杨锡林又搥了旁边的徐忠启一下,可他没有理会。

老表磕着烟灰,漫不经心地说了句:“钓个大王八??!”引得大家都呱呱地大笑起来。其实,同志们早憋不住团长给他们带来的欢劲了。

大个子团长又一挥手,大家整齐地停止笑声,一双双渴求的眼睛直盯着团长。

“同志们,咱们兄弟部队把麦克阿瑟打得下不了台了,那小子恼羞成怒,端出在朝鲜的全部兵力,一共二十五万人马,分两个箭头,发起叫什么圣诞节的总攻势。说什么圣诞节,也就是十二月二十五日前要打到鸭绿江边,结束朝鲜战争……”团长说到这里,接过老表的烟袋,蹲下身抽起老烟来。

趁这档儿,杨锡林学着电影里常看到的镜头,装出那副耶稣信徒般伪善的模样,一本正经地在胸前划了一道十字说:“阿门,我的上帝,简直是瞎子逛大街——目中无人了!”团长斜了他一眼,用一种亲切而略带赞许的口吻说了声:“小贼骨头。”

大个子班长憨头憨脑地愤怒地说:“他敢?他有几个脑壳!”

徐忠启两眼直憨憨地怒视着,一言不发。老表慢吞吞地说:

“他怎么不敢!全世界人民反对他有什么关系,他还有上帝呢。哼!到时候呀,我还要送他们去哩!那时候他们不想去也得去?!钡撬继贸觯媳淼募妇浠叭谴友婪炖锛烦隼吹摹?/font>

团长抽了一阵老烟,把烟袋递给三排长华永林,站起来接着说:“同志们,咱们的任务就是跟兄弟部队一起,吃掉东路的敌人?!彼蚱孪律ㄊ恿艘幌?,“同志们,这里很重要,顺公路往北是下碣隅里,驻着陆战一师的师部,往南是古土水,是敌人的重要据点。咱们就像一把刀子,先要把那条爬向鸭绿江边的毒蛇拦腰斩断,以便兄弟部队围歼下碣隅里的敌人?!彼档秸饫?,团长的话忽然停了。战士们都预感到团长接下去要说的是什么,并没有谁喊过口令,但大家都自动地排好队,许多人还整着帽子扣风纪扣呢。是的,还能有比接受战斗命令更加神圣的事吗?战士们都凝神倾听着下一个“同志们”后边的话。

“同志们,我们全团的任务是:坚决阻止敌人南逃北援。现在团党委已经决定把你们二连用在刀口上。你们看,这个突出来的小高地紧贴着铁路公路,你们是首当其冲的位置,是钢就要用在刀刃上,你们要像钉子一样,牢牢地钉在这里,不让敌人前进一步!”

这时候,气氛庄严极了,许多人都兴奋得脸上泛起了红晕,徐忠启更是满面红光。在这节骨眼上,指导员丁国田又说出了大家要说的话。他笔挺地站着,宣誓般地向首长说:“感谢党对我们的信任,我们坚决完成任务!”

八班长拉开粗大的嗓门,颤颤地说:“首长,你只管放心,有我们还能有他们?!”

老表清了清喉咙,拍拍手榴弹袋不紧不慢地说:“让他们到这里来过圣诞节吧。”

老表刚说完话,三排长华永林忽然庄严地举起拳头,战士们也紧跟着把拳头举了起来。

已经不止一次,团长张季伦收到这个排的求战书:第一张是在朝鲜战争发起后不久,全排集体申请支援朝鲜;在入朝的路上,三排的求战书又比别的单位更早地转到他的手里。对于这样的战士,除了给他们最大的信任,还能说些什么呢?现在,他们又以对党和世界和平事业无比神圣的忠诚和使命感,举起了宣誓的拳头。

“我们向党和首长宣誓,”华永林一字一顿地说着,全排同志齐声重复着,每个字都可以压死百十个侵略者,“我们全排坚决打好出国第一仗,一定像一堵铜墙铁壁,把敌人死死地堵住,决不让野兽们前进一步。消灭美帝国主义,保卫世界和平,为祖国立功,为朝鲜人民报仇,是我们应尽的责任!”

这声音在山沟里回荡着,响彻了整个小高地,西北风吓跑了,所有的东西都是一动不动地伫立着,连那颗苍劲的老松树也肃然起敬。

团长思维活跃、不拘小节,许多严肃的话经过他的嘴就会变得又活泼又有说服力。

“同志们,”他说,“帝国主义是咱们的死对头,我在上海就看到过这样的牌子:‘华人与狗,不得入内’??墒窃勖侵泄瞬皇呛萌堑?,早在一百多年前,林则徐就懂得怎么对付这些野兽!”他环视了一下大家,又道:“打鬼子咱们并不外行,这里有谁参加过浙东的马家桥战斗?”

战士们相互谦逊地看看,还是八班长先报名:“我!”紧接着七班长、排长华永林等好几个都报上名来,只有杨锡林把手慢慢地举起,像选举什么似的。

这个连的前身是浙东人民子弟兵——新四军浙东纵队三支队四中队,它早年在抗日战争时期,以马家桥的出色战斗而出名。

“你们还记得马家桥之战的那首歌吗?第一句怎么唱的呀?”团长歪着脑袋思索着,这时候显出了孩子一般的天真,谁还能认出他是一团之长呢。

杨锡林轻轻地哼起来:

“端午节的太阳照人热,日伪营长骑上了高头大马,团长、教导员、排长、战士们都跟了上去:一下子子弹满天呼啸,日伪营长吓得滚下了马……敌人吹起悲哀的投降号,个个举起双手解除了武装。三挺机枪四十多个俘虏,英勇四中名扬浙东抗日战??!”

徐忠启不会唱这支歌,等到大家唱完了,有板有眼地说了句:“美国人想走日本老路,管叫他得到一样的下??!”

“可是同志们,”团长说,“美帝国主义比日本鬼子更狡猾更凶暴,我们可别小看了它?!?/font>

这时,团长审慎地检查起工事来,一面跟旁边的营连干部们说:“敌人再狡猾我们也要叫他服服帖帖。你们把公路旁边的汽油桶集中起来堆在公路上,后面堵上干柴,敌人坦克来了我们就用火烧它,敌人当废物扔下了它,我们就来个废物利用?!?/font>

团长讲到这里指着杨锡林说:“你到二营通知他们也……”话没说完,杨锡林“是!”一声就转过身,挪开跑步的架势,准备走了。团长急忙说:“回来回来,你知道我说什么?”

“不是堆汽油桶那事吗?”

团长满意地笑了,赞许地骂了他一句:“小贼骨头!”

杨锡林呢,一溜烟地飞走了。

责任编辑:骆依婷